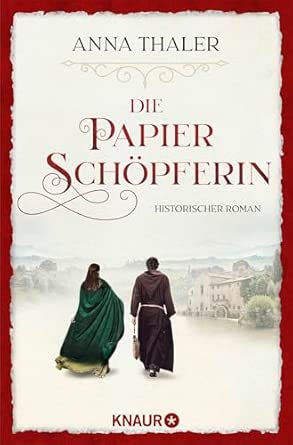

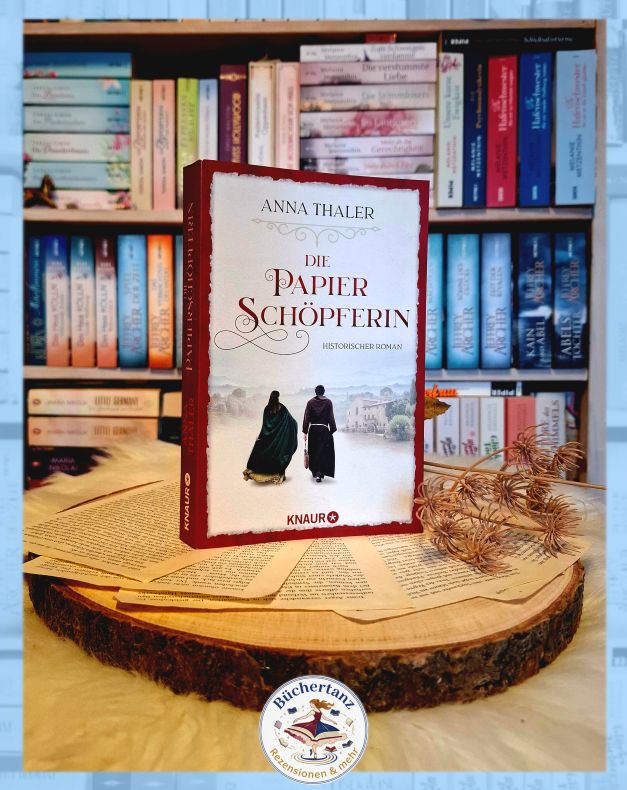

von Anna Thaler

[Werbung*]

_ _ _

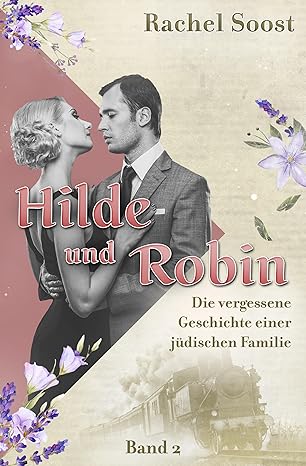

Bibliografische Angaben:

Erscheinungsdatum: 02. Februar 2026

Verlag: Droemer-Knaur

Ausgabe: Taschenbuch & eBook

ISBN: 978-3426529645

Seitenanzahl: 320 Seiten

Preise: 13,99€ (Taschenbuch), 09,99€ (eBook)

Klappentext:

„Norditalien im 15. Jahrhundert: Der plötzliche Tod ihres Vaters lässt Sofia di Maderno mit drei jüngeren Geschwistern zurück. Jetzt muss sie, auf sich allein gestellt, die Papiermühle der Familie führen. Als Sofia sich weigert, den Sohn eines anderen Müllers zu heiraten, werden aus den Nachbarn Konkurrenten, die ihr die Gesellen abwerben. Bald steht die Mühle kurz vor dem Ruin. Erst die Unterstützung des väterlichen Freunds Sebastiano, eines Franziskaner-Mönchs, lässt Sofia wieder Hoffnung schöpfen. Sebastianos Novize Gianluca lässt Sofias Herz höher schlagen. Schließlich führt der Kampf um ihr Erbe Sofia nach Augsburg, wo nach den Erfindungen Johannes Gutenbergs der Buchdruck revolutioniert wird. Und nach Venedig, wo ihr Vater einen gefährlichen Plan verfolgt hat …“

Homepage:

https://www.seitenrauschen.de/anna-thaler/

(Homepage Autorin)

https://www.droemer-knaur.de/buch/anna-thaler-die-papierschoepferin-9783426529645

(Homepage Verlag)

Hinweise:

– Das Buch habe ich freundlicherweise vom Droemer-Knaur Verlag als vorzeitiges Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen, ganz herzlichen Dank dafür!

– Ich habe für diese Rezension von der Autorin und/ oder dem Verlag keinerlei finanzielle Gegenleistung bekommen, sie spiegelt mein persönliches Leseempfinden wieder.

– Aufgrund der Gegenleistung in Form eines kostenlosen Rezensionsexemplars und der ausdrücklichen Leseempfehlung kennzeichne ich diese Rezension als WERBUNG.

_ _ _

_ _ _

Als ich zu dem Buch „Die Papierschöpferin“ griff, wusste ich noch nicht, dass mich Anna Thaler mit ihrem historischen Roman so schnell in ihren Bann ziehen würde. Es war mein erstes Buch der Autorin, aber definitiv nicht mein letztes: Ich habe die 320 Seiten innerhalb von nur zwei Tagen regelrecht weggeatmet.

Norditalien im 15. Jahrhundert: Nach dem Tod ihres Vaters steht Sofia di Maderno plötzlich vor den Trümmern ihrer Existenz. Mit drei jüngeren Geschwistern im Rücken muss sie die familieneigene Papiermühle leiten. Und das in einer Zeit, in der Frauen in dieser Position kaum geduldet werden. Sofia kämpft gegen missgünstige Konkurrenten, drohenden Ruin und ihre eigenen Gefühle. Ihr Weg führt sie schließlich von der Idylle des Gardasees bis in das geschäftige Augsburg und das glanzvolle Venedig, immer auf den Spuren einer Erfindung, die die Welt verändern wird: Dem Buchdruck.

Sofia ist eine wunderbare Protagonistin, gerade weil sie nicht perfekt ist. Sie zeigt unternehmerischen Mut, macht aber auch Fehler und kann nicht alles. Dadurch wirkt sie herrlich nahbar und authentisch.

Auch die Schauplätze sind meisterhaft gezeichnet: Als absoluter Venedig-Fan war es für mich ein Genuss, die Stadt lesend neu zu entdecken, aber auch die Atmosphäre in der Papiermühle am Gardasee war sehr greif- und spürbar.

Besonders fasziniert hat mich die Darstellung der Medienrevolution. Anna Thaler verknüpft Sofias Schicksal geschickt mit dem technologischen Umbruch des 15. Jahrhunderts. Während in Augsburg die Erfindungen von Johannes Gutenberg immer wichtiger werden, wird gleichzeitig deutlich, dass der Buchdruck ohne das richtige Papier nicht funktioniert.

Der Roman beleuchtet eindrucksvoll den Wissenstransfer zwischen den Handelsmetropolen: Augsburg als Zentrum der Innovation und Venedig als Knotenpunkt für den frühen Buchhandel. Es war extrem lehrreich zu erfahren, wie gefährlich die Pläne waren, das Wissen um den Buchdruck zu verbreiten, und wie Sofia zwischen die Fronten von Handwerkstradition und technischem Fortschritt gerät. Diese historischen Details sind nicht trocken, sondern sie treiben die Spannung des Romans massiv voran.

Anna Thalers Schreibstil hat einen unglaublichen Sog. Die Mischung aus hohem Tempo, der emotionalen Bindung zu den Geschwistern und der tiefen Recherche zur Frühzeit des Buchdrucks hat mich absolut begeistert.

Am Ende der Rezension möchte ich mich ganz herzlich bei Anna Thaler für die wunderbaren Lesestunden bedanken. Und auch an den Droemer-Knaur Verlag ein liebes Dankeschön für die Zusendung und Bereitstellung des Buches als Rezensionsexemplar.

Fazit: Für mich war der Roman „Die Papierschöpferin“ eine sehr positive Entdeckung. Anna Thaler versteht es meisterhaft, eine tief bewegende Familiengeschichte mit den spannenden Anfängen einer technischen Revolution zu verweben. Dieser historische Roman hat mich in eine andere Welt und Zeit versetzt und mir gleichzeitig viel neues Wissen vermittelt. Sehr lesenswert!

*Ich habe für diese Rezension von der Autorin und/ oder dem Verlag keinerlei finanzielle Gegenleistung bekommen, sie spiegelt mein persönliches Leseempfinden wieder. Aufgrund der Gegenleistung der Autorin in Form eines kostenlosen Rezensionsexemplars muss diese Rezension als Werbung gekennzeichnet sein.

_ _ _